Ein Ökonom der Universität Zürich hat das folgende Experiment durchgeführt:

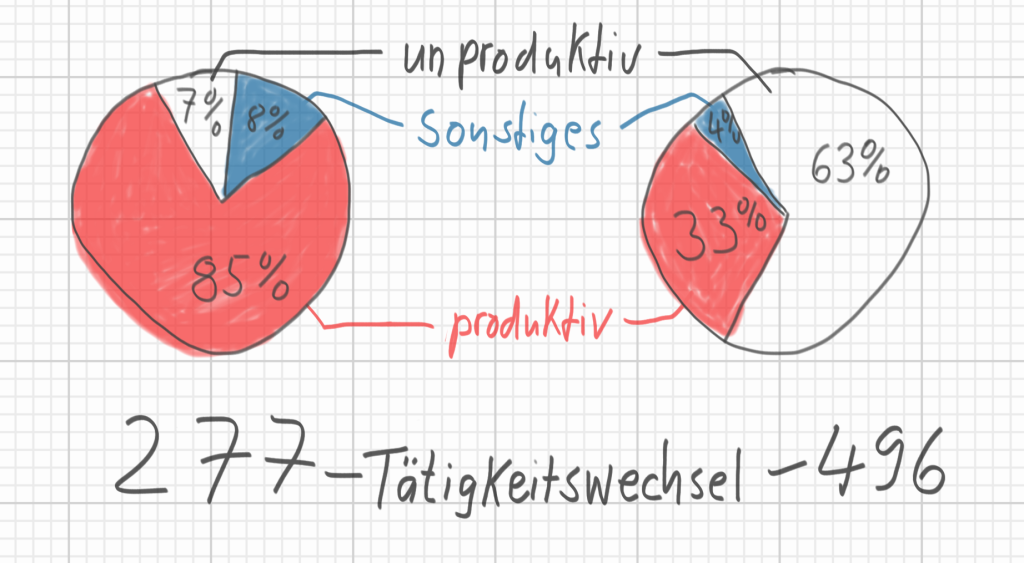

Fünfhundert Studenten sollten im Labor Entscheidungssituationen in Unternehmen nachspielen und die Ergebnisse sind – wie ich meine – recht interessant. Die eine Hälfte wurde zu Führungskräften ‚ernannt‘, die andere Hälfte wurden ganz normale Mitarbeiter. Jeweils in Zweierteams sollte aus einem Angebot von 36 imaginären Projekten das Eine – möglichst lukrative, mit dem man viel Geld verdienen kann – ausgewählt werden. Zu Beginn war die Informationslage sehr dünn, beide – sowohl Chef als auch Mitarbeiter – wussten gleich wenig, eigentlich nichts. Beide konnten jedoch, zusammen oder jeder für sich, Informationen ‚kaufen‘ oder auf gut Glück Projekte auswählen. Klar war beiden, das letzte Wort sollte der Chef haben. Diese Praxis kennen wir ja zur Genüge aus dem Unternehmensalltag. Die Forscher beobachteten über Stunden das Vorgehen der Paarungen. Das Erstaunliche – obwohl, wer ahnte sowas nicht schon – ist nun, dass im 30 Prozent Gewinn verloren ging und man das sehr präzise auf den autoritären Führungsstil zurückführen kann. Die Mitarbeiter hatten überwiegend viel Geld investiert um an Informationen über die Projekte zu kommen, sie lernten jedoch schnell, dass sich das Engagement kaum lohnte. Die Chefs lagen jedoch einfach mit ihren Entscheidungen viel zu oft daneben. Die bessere Lösung wäre zweifelsfrei eine Delegation oder Zusammenarbeit gewesen. Offenbar steht aber der Erhalt der Macht im Vordergrund. Man kann also folgern, dass die Erhaltung der Macht von Chefs die Formen richtig viel Geld kostet. Vorschläge zur Verbesserung schlägt die Studie leider nicht vor, dabei wäre es ganz einfach: bessere Chefs auswählen. In der Regel setzen sich die Machtversessene und Ellenbogentypen durch. Genau dieses Muster sollte doch zu durchbrechen sein.

Aber so bleibt jedes Unternehmen genau das, was es verdient hat.

Quelle: Handelsblatt 15.07.2013, S.12